町工場がウェブサイトを作ったらネット経由の累計受注が2億円を超えた話

小さな工場で運営するインターネット経由の累計新規受注が2億円を超えました。

やらしい書き方ですよね。笑

というか書いててちょっとアレですよね。笑

売上がナンボとか、フォロワーが何人とか。

嫌いなんですよそういうの。笑

でも1億円の時も書きましたが、こういう風に書かないと誰も読んでくれないんで書きます。笑

これ見て「うちも頑張ります」という町工場が出てきたら、まあ目的達成かな、と。

実際に、「参考になりました」「真似させてもらいます」とメールをくださったり、SNSを見て「ツイート見ました。よく投稿してくれました」ってご丁寧にも会社に電話をかけてこられたり、「会って話したい」と会いに来てくださる方がおられます。

僕ら工業の法人取引の世界は、いわゆる見た目というか「映え」ゆうものとは長らく無縁な世界でした。

社会的に矮小な存在は自分から主張しないと存在そのものを無として扱われます。

質実剛健よりもやっぱり豪華絢爛が大衆受けするなあと感じることは多いです。

機能美という概念がありますが、理解する人は少ないです。

SNSなんかもそうですが、刹那的でもわかりやすい美しさ、みたいなものが、もてはやされるみたいですね。

噛むのに顎が疲れるものは最初から敬遠される感じ。

僕が目指すのは「町工場が技術や生産性を上げて、メーカー・大学・研究機関と一緒に、利益の拡大とイノベーションを加速させていく世界」ですので、必要なこととしてご理解ください。

おそらくネットの記事や、検索しても成功例というものはたくさん出てくると思います。

自分もええかっこして書いてますが別に儲かってるわけじゃありません。

「少ない企業が華々しい成功例を生む」ではなく「多くの企業が地味ながら利益が上がってる」を目指す世界に僅かでも貢献できたら嬉しいです。

前回の記事とかぶるところもありますが、思うことを書いてみます。

ランチェスター戦略についてもちょっと触れた前回の記事も合わせてご覧になってもらえたら幸いです。

ちょっと自画自賛っぽく見えるところもありますが悪しからず。

12000字あるので、お時間のある時にお読みください。笑

順番が前後しましたが、この場を借りて、インターネットという大海に浮かぶ弊社という小さな豆を見つけてくださって、なんと剛毅なことにも食うてみようと思ってくださった全てのお客さんに深謝申し上げます。

ありがとうございます。

目次

インターネット活用を目指したきっかけ

これはずばり集客のためです。

小規模な下請けメーカーでは、意図的に変えようとしないと、いわゆる一社依存率というのが高くなる傾向にあると思います。

「取引先が1社しかない」とか「取引先は10社で、そのうちの1社が90%を占める」とか、そういうパターン。

一概には言えないですが、基本的には連鎖倒産のリスクが高かったり、何らかの事情で発注が止まった時に、極めて厳しい立場に立たされることになります。

怖い言葉ですが、下請け業界の間では「生かさず殺さず」という言葉を聞くことがあります。

これは発注元の方向性として、下請け企業が「儲かってしまう」と利益率の低い仕事を受けてくれなくなることから「儲けさせない」ように、それでいてもし潰れてしまったら利益率の低い仕事を受けるところがなくなることから「潰さない」程度には仕事を発注する、という方針のことです。

儲からない仕事で下請け企業の工程の枠を埋める、という考え方です。

なので「よその仕事をするな」というのが暗黙のルールとして敷かれてたりする場合もあります。

うちの会社も特定のお客さんの依存率が高い傾向にあるので、リスクヘッジとして取引先は増やした方がいいと考えたのがきっかけです。

小規模製造業の業界では長らく上記のような暗黙のルールがあった反面、下請けは発注元が養う、というような気概のような文化もありました。

良くも悪くも関係が強く、ある種「ウェット」だったと思います。

ちょっとベチャッとへばりつく感じ。

発注元の懇親会やゴルフコンペに下請けが参加したり、上場企業の忘年会に呼ばれることもあったようです。

時は流れ、良い意味でも悪い意味でも「ドライ」になりました。

うちでもお中元や年賀状も廃止しました。

ドライ超えてパッサパサとかカッピカピの人もいますね。笑

役所というか壁みたいな人。笑

ひび割れしてんで、みたいな。笑

さすがに、もうちょっとお手入れしてほしいところ。笑

個人的には、ドライというか「さっぱり」とか「クール」な感じが好きです。

お客さんや協力工場や社員のみんなと、文字通りすごいものを作っていくのは楽しいし生き甲斐と呼べるものですが、休みの日までお客さんには会いたくないし、正直翌週のためにも家族と過ごして頭切り換えてリフレッシュしたい派です。

助け合いの精神や信頼関係といったものが理想論やうわべだけの綺麗事になってしまうと、それで飯を食うのは難しい。

工業の世界では「実際に価値のあるもの」を製作してナンボです。

自らを鍛え力を付けない者には仕事はやってこない、ということを強く感じました。

だからこそお客さんのために高品質なものを作って、お客さんの事業の付加価値を上げていかないとだめです。

まだまだ出会えてない自分たちの技術でうまく商売をされる方がいるはずです。

これからもずっと探し続けます。

また、取引先が少ないと「常識が偏る」という弊害が起こります。

たとえば取引条件ですが、今日現在100社を超えるお客さんで電子債権の取引が残っているのが2社です。

あとは全て現金取引。(注記:2025年12月をもって全てのお客さんが現金取引になりました)

2015年からの10年で約80社取引先が増えました。

この間に当社では「現金取引が当たり前」になりました。

手形取引になるとのことで一度お断りして、数年後現金取引でOKということでカムバックされてきた例もあります。笑

先代から「手形でも仕事を断るな」ときつく言われていたので、このあたりは代表者が変わらないと難しい部分もあります。

なので、「常識や標準や普通という概念も時間とともにアップデートされていくもの」というのが「常識」という企業文化をもつことは大事かもしれません。

最初の手応え

小規模製造業ではネット関連のインフラ整備も遅れていて、今もまだウェブサイト無いねん、メール無いねんというところはたくさんあります。

協力工場の町工場でこの話したら、笑い話として捉えられたことあります。笑

ウェブサイトと合わせて、メール、ファイル共有システムについてもまだのところは整備をしていきたいところですね。

僕は電子版三種の神器と呼んでます。

2015年4月に公式サイトを開設して、2015年はネットからの売上はゼロ。

忘れもしない最初のネット経由の売上は1万円でした。

2016年の話です。

1年間で1万円。

その時、僕は「たった1万円か」とは思わなかったんですね。

「いける」と思いました。笑

しかも上場企業からでした。

なんやったら事務の社員が社名をメモしたんですが、ちゃんと聞き取れてなくて、電話をかけ直して終話した後に検索したら上場企業とわかった、というオチでした。笑

僕はその担当者さんのことを「福の神」と呼んでいて、たまに連絡させてもらいます。

仕事があるとかないとかどうでもいいんです。笑

福の神なので。笑

先方さんにも、その福の神の話しましたよ。笑

笑ってはりました。

転勤で遠方に行かれることが決まった時は挨拶に伺いましたし、また近くまで行くことがあれば寄らせてもらおうと思っています。

ちなみに2017年もネット経由の売上はゼロでした。

途中経過

まずは取引額について。

細かい数字は割愛しますが、2015年4月に公式サイトを開設して、2015年は単年ゼロ、2016年はさきほどの1万円、2017年も単年ゼロ。

その後じわっと来て急に跳ねます。

2022年10月に累計1億円。

2023年10月に累計1.5億円。

2025年1月に累計2億円。

ちなみにこの計算は「インターネット経由で取引の始まった取引先の受注は、ずっと算入し続ける」という計算方法です。

なのでA社から2022年に初回取引で10万円、2023年にも10万円、とすると2023年の分も計算に入れて累計20万円とカウントしています。

つまり言い換えると「インターネットで集客をしていなければ受注していなかった額」になっています。

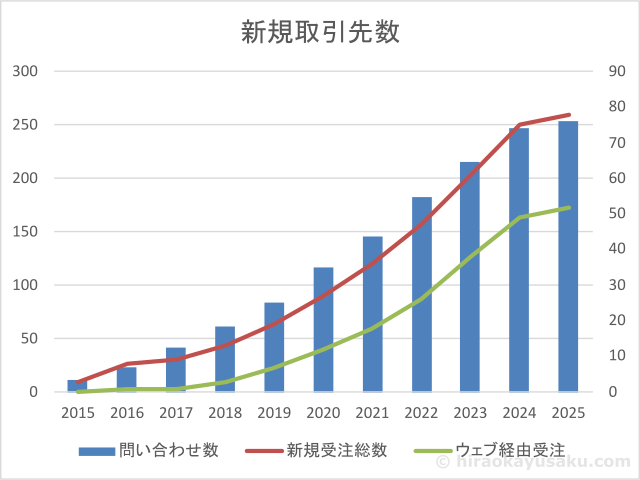

次に新規取引先数。

暦年で書いていますので2025年は1月分しか入っていません。

たまたまですが、今日も新しい研究機関から連絡があり、即時受注ができました。

相性を考える

中小零細企業の法人取引では相性を考えることが重要です。

営業を魚獲りに例えると大手はエンジン付きの船で底引き網を引く。

中小にそんないいものはなくて、零細は銛(もり)どころか針がええとこでしょうか。

ただ、この針をめちゃくちゃ研いでおくことはできる。

船では入れないところに針でないと獲れない魚がいますし、もう魚でなくてもいいです。笑

よくわからないものが採れて、めちゃくちゃうまかったりします。笑

よくわからないゆうたら失礼ですが、大きい企業がめんどくさがって追いかけない市場とはつまりそういうことです。

以下にネット経由で始まった、うちの取引先名の抜粋を例示します。

2022年 国立大学法人 大阪大学

2022年 国立大学法人 神戸大学

2023年 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 核融合科学研究所 (NIFS)

2023年 国立大学法人 東京工業大学

2023年 株式会社豊田中央研究所 (トヨタグループ)

2023年 国立大学法人 名古屋工業大学

2024年 国立大学法人 東京大学

2024年 国立大学法人 京都大学

2024年 国立大学法人 東海国立大学機構 名古屋大学

2024年 学校法人慶應義塾 慶應義塾大学

2024年 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 (JAXA)

2025年 公益財団法人 高輝度光科学研究センター (JASRI)

お客さんに確認をしたうえで、公表していいですよ、と言ってくださったところだけです。

錚々たる顔ぶれやと思います。

文字通り「世界と張り合い、世界と力を合わせる」ことを地で行かれているところばかりです。

ものすごく光栄ですし背筋が伸びます。

あ、今猫背なってたので伸ばしました。

実はこのような取引先と取引に至ったのは、何より連絡をくださったお客さんのおかげですし、運も大きいですが、完全に当てずっぽうというわけではなく、ある程度「狙ってやってる」ということです。

ウェブサイトというのは、いわゆるプル型の営業です。

つまりお客さん側のアクションがあって初めて取引の起点になる、ということです。

プル型なのに「狙っている」とはどういうことか。

小規模製造業かつ法人取引ではニッチな技術が商材になりがちです。

これを掘り起こすという点がインターネットと相性が良いんです。

言い換えると、自社と相性のいい取引先が必ずあるはずで、それをどうやって探すかを考えることが重要です。

そのためには「スモールワード」とか「マニアック」とか「一般受けしない内容」ということがキーワードになります。

専門的な仕事であればあるほど、未来のお客さんも「専門的なもの」を求めています。

後で詳しく書きますが、お客さんが求めていることを自社のウェブサイトに置いておくことが重要です。

実は上記のような取引先さんの公開も賛否両論あって、カッコ悪い部分もありますよね。

虎の威を借る、みたいな。

でも自社製品の無い下請けはこうするしかない部分があって、しょうがないんです。

「技術があります」って自分で言ったところで、実際に信用してくれる人は少ないです。

かといって守秘義務契約をたくさん締結していたりして、加工品の写真すら満足に公開できない。

産業の構造によって籠絡されているような構図になっているんです。

批判や侮辱をする人こそいても、「そんなことせんでもうちが仕事出すから」と言ってくれる人はいません。

そうこうしているうちに工場は潰れ、技術は消滅し、GDP増加の可能性が収縮します。

そういう現象を目の当たりにしてきました。

なので、技術をフルパワーで発揮して貢献させてもらうとともに、取引先さんのお名前を借りることで、エコシステムのような形で「循環」させようと考えています。

特に大学や研究機関の皆さんはこのあたり非常にご認識が近くて、いつも快くOKしてくださいます。

むしろ、「実は自分もそれを見て連絡したので是非公開してください」と言ってくださる方もおられます。

おそらくご自身も含め、多くの研究者の方が実際に困っておられるからやと思います。

この「技術や知識や情報が循環する」という考え方は工学や理学の世界がとても先行しています。

たとえば、今当たり前のように活用されているインターネットですが、世界初のウェブサイトはCERN(欧州原子核研究機構)が公開し、日本初のウェブサイトは高エネルギー加速器研究機構(KEK)が公開しました。

どちらも、素粒子と呼ばれる目に見えないほど小さな物質や宇宙の始まりを解き明かす研究を通じて、人類をアップグレードすることに貢献してきた組織です。

そして実際に企業の研究開発部門や大学の研究室といったところは、町工場とめちゃくちゃ相性がいいです。

・現場現物現実を重要視する

・短納期に慣れてる

・複雑で特殊で一品一様な仕様が多い

・分かってる人と直で話したい

・仕様の細かな変更がある

・小さな金額でも動ける

・見てくれより機能と性能

「町工場×大学」や「町工場×研究機関」で特に国内の研究開発やイノベーションを加速させたいと本気で思っています。

このように、インターネットで集客するにあたっては、各企業が「自社にとってどのような客先と相性がいいのか」を考えていく必要があります。

これは「自社が儲かればいい」という短絡的な思想ではなくて、「よりその技術に強みのある会社が自社の強みを活かすことで、GDPや国際競争力を高めていく」という思想です。

逆に言うと、得意ではない技術で勝負してしまうと、その会社だけでなくより大きな範囲での生産性も落ちる、ということやと思っています。

言い換えると国レベルで「時間とお金がもったいない」です。笑

苦手なものは降りることも大事だと認識しています。

SEOに関する小技

これに関してはめちゃくちゃあります。笑

大筋の特徴があって、たとえば「それぞれの会社で状況が異なるので再現性があるとは限らない」とか「変数が多すぎるので色々試して少しずつ変えていくしかない」とか、いろいろあります。

ただ、割と古典的で普遍的なこともあります。

小企業であれば「責任者が本気で取り組まないと前には進まない」なんていう特徴もあります。

これはSEOに限らず5Sとか電子化とか、全部同じです。

ちなみにうちは電子化はめちゃくちゃ進んでますが5Sは遅れてて、いろんなところがめっちゃ散らかってます。笑

女子トイレはめちゃくちゃ綺麗です。笑

この「バラツキ」も小企業の特徴ですね。

FFとかドラクエでゆうたら力めっちゃ強いけど魔力ほぼゼロみたいな。笑

小技を例示します。

たとえば画像へのalt属性(オルトぞくせい)の設定とか、お金を払って作ったであろうサイトでもきちんと設定されてなかったりします。

面倒でも画像にはalt属性を設定する方が良いです。

画像検索からの流入も期待できるからです。

実は自分がalt属性を最初から重要視していたのには理由があり、1つは当時OSによっては画像が表示されないことがあると知ったからです。

たとえばWindowsやmacOSであれば表示ができていてもUbuntuやったら表示されないとかそういうことです。

代わりに文字情報としてalt属性が表示されると知りました。

つぎに、視覚障害のある方にとって画像情報は役に立たず、読み取りアプリとかであればalt属性を使って情報が補完できると考えたからです。

つまりユニバーサルなものを割と意識していて、そういうものは多くの人にとって優しいものになると考えています。

上記と同様にプロが作ったと思しきサイトでもh1タグがきちんと使われていなかったりします。

予算の都合とかいろいろあるとは思いますが、素人が発注者やと評価すらできないですよね。

h1タグについては記事にしました。

あまりSEOでは重要ではないかもしれませんがサイトによっては、フォント(字体)やポイント(文字サイズ)がバラバラになっていたりします。

あまり重要ではないとは書きましたが、どちらも視認性に大きく関わるので、離脱率の点から実はけっこう重要です。笑

いやどないやねんゆう話ですが、優先順位の問題です。

これも別記事にしました。

「読みづらい」よりは「カッコ悪い」の方がSEO的にはマシだと思います。

離脱率についても別記事で触れています。

ようは、「見づらいサイト」や「思った情報が得られなかったサイト」は閉じられる、サイトを閉じられると良質なサイトではないと検索エンジンから判定される、ということです。

なので、アクセスを得たらはいOK、ではない、ということです。

満足してもらってから帰ってもらう必要がある、ということですね。

飲食店と一緒です。笑

ネット受注で心掛けていること

割とフィジカルな話をさきほど書いたので、メンタルな面も交えて書きます。

細かく書くと3点になります。

1つ目は「出会いを大切にする」ということです。

ニッチな世界というのは意外と狭いです。

いつなんどき、誰と鉢合うかわからない、ということです。

なので、「可能な限り」「丁寧な」対応を心掛けています。

人づてに聞く悪評ほど信頼を落とすものは無いです。

特に「顔も知らない」「初めましての人と」「ほぼメールで」やり取りをするので、誠意をもって接する、ということです。

言葉ひとつとっても失礼にならないように最大限気をつけています。

年齢すらわからないですから。

既に仲のいい方とは可愛いチャンバーですねとかメールで書いちゃうんですがね。笑

2つ目は「頂いた厚意をお返しする」ということです

ネットから問い合わせをしてくださった、ということは、うちがネットに乗せた情報を「先に」「信用してくださった」ということです。

既に先方さんが心理的負担みたいなものを少しだけ先払いしてくださっている状態です。

わざわざ時間を割いて。

なので、少なくともそれに見合う振る舞いをしないと、自分が見えない負債を負うことになると思っています。

せめて利息分は色付けて返さないと。笑

3つ目は「説明責任を果たす」ということです。

ネットに情報を乗せる以上は、ある程度の説明責任が発生すると思っています。

ましてインターネットで集客をして商いにしているなら、なおさら。

また、扱う情報はウェブサイト上でも、やりとりするメールでも正確な情報になるように気をつけています。

ネットの情報は玉石混交。

製造業の事業者さんのサイトで、僕らから見ても「確実に間違った」情報を乗せているところはあります。

他社を悪し様に喧伝して仕事を取るようなことはしないけど、自分たちは気をつけておこう、というスタンスです。

インターネットやウェブサイトという電子的なものを活用しておきながら、ご縁を大切にする、というのがなんとも変な感じがしますね。

中小企業のECについて

自動化や電子情報を活用する、という点において、僕ら日本の製造業やものづくりは、はっきり言って世界の標準から遅れているし、他の業界からも遅れています。

たとえばアパレルや小売で当たり前のようにできていることが、製造業の法人向けでは全然できていなかったりする。

ECの活用もめちゃくちゃ遅れています。

2022年3月に「下請け×EC」という主旨で始めた真空屋というウェブストアがあります。

家業の町工場で下請けとして作っていた製品群をECとして受注できるように自分でウェブストア化したものです。

これは、2015年に自分が個人事業として操業したtodoro(とどろ)という取り組みをなくしては誕生しないものでした。

JAXAさんを含め、多くの取引先さんがECを経由で門を叩いてくださいました。

おおまかな流れを書くとこうなります。笑

B2B(Business to Business)零細の家業に入る(ステンレスジョイント株式会社)

↓金属好き過ぎてB2C(Business to Consumer)事業を始めようとする(todoro)

↓当時の社長(先代=父)が止める

↓個人事業手弁当でB2C事業始める

↓金が無いから無店舗

↓外注が嫌でタダでEC独学する

↓家業継ぐ

↓家業にタダでEC機能もたせる(真空屋)

↓トヨタグループへ納入

↓東京大学へ納入

↓JAXAへ納入

おもろいですよね。笑

このあたりは、マーケットインとプロダウトアウトという視点から記事にしているので、よろしければお読みください。

ECによる決済機能がウェブサイトの世界をアップデートしたように、多くのウェブサイトがEC機能をもつことは、ある程度標準化と言ってもいい流れで、その後にやってくる未来のウェブの世界に続くための繋ぎになるような気がしています。

そのためにも、ECの世界をどこかのタイミングで知っておく、ということは大事なことと考えています。

決済や物流という点は、B2BとB2Cでもかなり違います。

個人的にはB2Cを経験することで、より深く理解が進んだと思っています。

反面、簡易梱包化の潮流やレビュー、コミュニティ形成の重要性など、極めて類似する点も多くあります。

法人取引×ECの優位性

インターネットで収益に繋げようとすると「踏み込む」ということが大事です。

後で要るものを、できるだけ早い段階で渡せるように。

書いていないことは何もわからない世界。

書かないと始まらない。

たとえば社名が書いてあれば社名がわかるし、所在地が書いてあれば所在地がわかる、という単純なことです。

インボイス番号なんて絶対書いといた方が良い。

たとえば、「Aの赤色」という製品について書いておけば「Aの白色」や「Bの赤色」についてもお客さんの方から問い合わせてくれるだろう、というような希望的観測は事業者の幻想です。

サイト閲覧と問い合わせの間にはとても高いハードルがあります。

よっぽどじゃない限り、いちいちそんな高いハードルを越えて来てはくれないです。

だからこそ、「Aの白色」や「Bの赤色」を「最初からサイトに書いておく」必要があるんです。

そしたら「A 白」とか「B 赤」とかで検索をかけた時に引っかかります。

書いてなければ引っかかりません。

こと商取引において重要視される要素は「価格」と「納期」と「品質」です。

品質について言及するウェブサイトは多いですが、実は法人取引では価格と納期については非常に言及しにくい。

「下請け×EC×D2C」という記事でも書きましたが、それはつまりマーケットインの世界では仕様が一定ではないからです。

だからこそ個人取引ではあまり発生しない見積という概念が非常に重要になります。

その反面「いちいち見積を取ること」が生産性や心理的ハードルを考えるうえで弊害になっている部分があります。

だからECを使って、その部分を補完できるのでは、と考えました。

お客さんも忙しい。

「行動の工程数」のようなものを減らしていくことは、経済の世界で生産性を求める全ての人にとって有益な概念と思います。

少ない時間で何かをやる、ということは、自分の時間が増える、ということと同義です。

発注側も受注側も「見積」という工程をダルマ落としみたいにスコーンと1つ抜くことができます。

デメリットもあります。

競合を含めた他社に金額がばれることです。

ニッチなものでないと過当競争になるかもしれません。

これは自分も相当悩みました。

メリットが上回ると判断して決断しました。

結果は推して知るべし、です。

このあたりも先述した相性の点を考慮する必要があります。

未来はどうなる?

真空屋の事業はD2C(Direct to Consumer)というよりは言わばD2B(Direct to Business)な感じで、D2U(Direct to User)あるいはC2U(Creator to User)と言い換えてもいいかもしれません。笑

X(Twitter)、Instagram、TikTokなんかもDirect to UserでありCreator to Userですよね。

Web3.0や分散型インターネットなどという言葉が叫ばれて久しいですが、財やサービスの提供も大きい流れでは分散化に向かいながらも分散と集中を繰り返しています。

たとえば今は住民票の写しや印鑑登録証明書をコンビニで取れたりします。

一昔前は役所に行かないと手に入らなかったものです。

役所に集中していたものがコンビニに分散したわけです。

そのうちもっと分散してコンビニですらなく、個人のスマホにダウンロードしてメール添付して送れるようになるかもしれません。

もちろん今のままではだめなので、その「住民票の写し」がコピーされたものではないことを証明するためにNFT(Non-Fungible Token)などの技術が取り入れられていくようになるのかもしれません。

メールではダメなので別の方法で送るのかもしれません。

逆に集中というのは、たとえば小売店なんかがそうですね。

八百屋や魚屋や玩具屋や駄菓子屋なんていう商店は、地元でも30年前は町の中に点在していましたが、今は見かけなくなってしまいました。

逆に巨大ショッピングモールができて、モールに行けば手に入る、モールに行かないと手に入らない、に変わったように思います。

そして物理的なショッピングモールではなく、Amazon、楽天なんかのネット上のショッピングモールが出てきました。

eBay、ヤフオク、メルカリなどマーケットプレイス型のものもあります。

Creema、minneといったハンドメイド系に特化したマーケットプレイスもあります。

Substackやnoteなど、コンテンツ配信系のものもあります。

ふるさと納税やクラウドファンディングを専門で扱うサイトもありますね。

ちょっと上記と一線を画すのがShopifyやWooCommerceといった、分散化を手伝うECプラットフォームです。

モールと違って、各ECサイトに行っても、あまり「これはShopifyだ」とか「WooCommerceだ」とか意識されることは無いように思います。

ただし、モールやマーケットプレイスやプラットフォームといったものの垣根がどんどんなくなって、ほとんど同じようなものに変わってきつつあります。

強いて言えば上記のような「プラットフォーム名を前に出しているかどうか」くらいでしょうか。

最初に「モール名」で検索するか「ブランドやクリエイター名」で検索するか、と言い換えてもいいかもしれません。

とはいえShopifyも事業者を横断して検索できるShopというアプリをリリースしたりしているので、本当に垣根はなくなってきています。

あまり名称やカテゴリは大事ではなく、実利の部分が重要視されているように思います。

というか、上記のSNSも含め、クリエイターが活動すればするほど、プラットフォームが肥えて主導権をもつような構造になるのであれば、「分散しているような集中しているようなよくわからない状態」が正しい表現なのかもしれません。

これからは主導権とかマージン率でプラットフォームを評価していくようなことが進んでいくかもしれませんね。

実際にアメリカなどでは「不当に高いマージン率を取っている」ということでクリエイターからプラットフォームに大規模なクレームが入るようなことが発生しているようです。

つまり「プラットフォームとしてクリエイターと仲良くやっているか」「共存共栄を目指してサプライチェーンやエコシステムを構築しようとしているか」を見極める傾向が強くなっていくと思います。

そうやってやはり大きい流れとしては分散していくんでしょう。

以前は「なんらかのクリエイティブがクリエイターから直接届く」ということは、ほとんどあり得なかったわけですから。

いずれにしてもインターネットを通じて「求める人と生み出す人」というたくさんの「点と点」が繋がっていくことで、メーカーにしろ商社にしろ「実際に価値を生む事業者」が主導権と利益をもつ構造に回帰するのではないでしょうか。

事業者が対応しないといけない要素は増え続けているので、中小企業経営をめぐる環境はより一層シビアなものになり、対応できたかどうかの是非により二極化も進むと思います。

事業の規模に関わらず、価値が正当に評価されて、価値を生んだ当事者に還元されて、より誠意と努力が溢れるようなビジネス環境が整備されていくことを願っています。

できることから少しずつ対応していきましょう!